「ゆめをみていた、つきはみていた」

驚いた。ほんとにびっくりした。

視線をあげた先の、半径一メートル以内にあのひとがいる。あのひとが、だいすきなあのひとがいる!

驚きすぎたあたしは登り途中の階段につまずき、腕、ひざから盛大にこけた。てをのばせばすぐ届く距離にあのひとがいること、そしてその目の前で、子どもみたいに、

アスファルトにずりむいたこと、混乱した思考回路はそれらを理解しきれず、ただ左腕と右ひざから赤い血が流れるだけだった。

地面からみる景色は、それまでと全く違う。そらがどこまでも高くて突き抜けるほど青くて、深く緑が続く光景。陽が熱い。

暗い影が突然、あたしをおおって、頭上から声が降ってきた。

「だいじょーぶ」

粉れもなくあのひとだ。やわらかくてやさしくて、どこか抜けた声。あのひとの云っただいじょーぶ、は心配や疑問というよりも、むしろ投げやりに響いた。

顔をあげた。半径五十センチにあのひとがいた。あたしに向かいあってしゃがみこんでのぞきこむようにしている。あたしは、この蛙みたいにつぶれた情けない体勢のことなんかより、いままで雑誌や映像でみた姿となにひとつ変わらない、目の前のその姿を想った。細くて白くてひょろ長くて、インドアなのにこんなアウトドアな森にいる、憧れだったその姿。瞳が合っても離せなかった。もしかしたら、なんて訊けなかった。

黙ってさしだされているその華奢な左手ーあんなにも綺麗にギターを弾くあの手!ーを恐る恐る、血だらけの手で摑む。

あのひとはこの腕をみて、ぎょっとしていたようだけれど立ちあがり向こうを指さして

「あっちに、手当てするとこ」

日本語としては変だったけれど、意味は理解した。連行されるのだと直感した。

あたしもすぐに立ちあがり、砂まみれた足や服を右手でほろう。あのひとがすぐに歩きだし、引っ張られるようにしてあたしはその後ろをついていく。憧れだったこの背中。なんだか直視できなくて、うつむき加減に血まみれた左手をただみつめた。

ゆるい傾斜、でこぼこな砂利道が足を刺激する。あのひとが眩しかった。それは強く差す陽の所為なのか、あのひとの白いTシャツの所為なのか、あたしには見当もつかないことだった。

一度も振り向かないあのひとから、ふわ、とゆるい、いい匂いがする。服かもしれない髪かもしれない。つないだ手はあたたかかった。その指であのギターを弾いている。

ああどうして、あのひとの存在は素敵で嬉しいことなのに、こんなにもあたしを哀しくさせるのだろう。

ずりむけた傷からの赤は止め処なく、思わず強く目をつむった。そして開けた瞬間、映ったのは、赤ではなかった。白だった。

白い天井を仰ぐ。そうだ、修学旅行から家に帰ったあたしは、部屋に入るなりベッドに倒れ込んだのだった。上体を起こして、すっかり暗くなった部屋を見まわす。

あのひとがいない。

急いで左腕を確かめる。無傷だ。血なんてどこにもついていない。

だらしなくカーテンの開いた窓の外をのぞく。なにひとつ欠けていない、満ちた月がそこにあった。てをのばしたって、きっと届かない。届かないものの存在は、いつだってあたしをもどかしくする。

こんな完璧な月なのに、あのひとはもうどこにもいない。もう一度、ベッドに倒れて強く目を閉じる。夢の続きを、みられたら。

届くはずのない、オレンジ色のまるいつきが、ただそこに、碧い夜空に浮かんでいた。

おわり

三年一組四十七番 おりえ

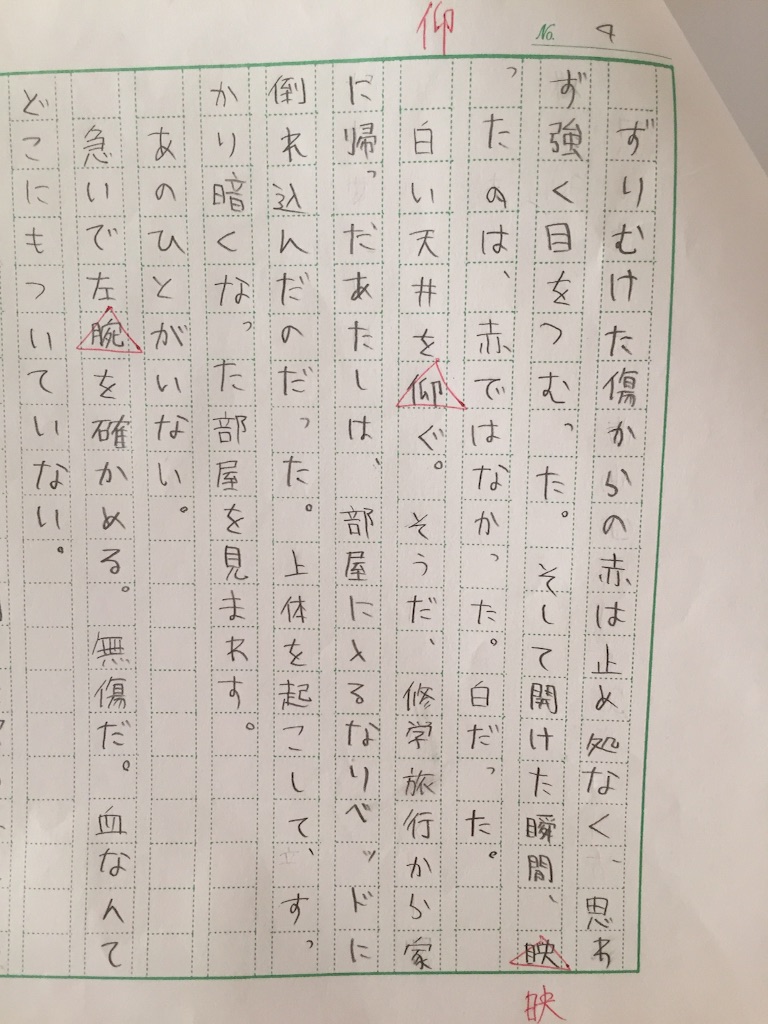

中3のときに国語の授業で提出した作文が、実家から出土してしまった。なんてことだ。上記はその作文です。これをみつけてしまったときは、こわくてこわくて読み返せませんでした。私は

黒歴史製造機です。出土から二週間経ったいま、ようやく調査できました。ううう。そしてあえて、改行や漢字の使い方などすべて

原文ママで、ここにアップしてみました。勉強しろよと言いたくなるくらい漢字を間違いまくりで、先生からの添削がかなり入っていました。でも評価はA⚪︎でした。わ、わーい。

↓はずかしいほど漢字が違う&字がきたない原稿です。